Man hört oft, dass die Schweizer Weine heute besser sind als früher. Ist der Liebhaber von Schweizer Weinen chauvinistischer geworden oder ist dies eine Tatsache?

Bis in die 80er Jahre waren Schweizer Weine auf den lokalen Konsum beschränkt und wurden von den deutschsprachigen Konsumenten oft nicht geschätzt. Heute konkurrieren sie mit den besten Weinen und verführen die anspruchsvollsten Gaumen.

Es besteht daher kein Zweifel, dass die Qualität der heutigen Schweizer Weine nicht mehr mit dem vergleichbar ist, was vor 30 Jahren auf dem Markt war.

Aber was hat sich wirklich geändert?

1. Ein Paradigmenwechsel

Industrieller Weinbau

In der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts entwickelte sich der Handel mit Schweizer Weinen dank einer schützenden Weinbaupolitik des Bundes stark. Um diese günstige Situation besser auszunutzen, wurde die Produktion industrialisiert.

Der Weinbau ist sehr profitabel, insbesondere wenn die Erträge hoch sind. Die Quantität ist dann wichtiger als die Qualität. Mit dem Credo, dass Qualität im Keller entsteht, werden die Weinbauern dazu angehalten, ein Maximum zu produzieren.

Die Überproduktionskrise

Diese Sichtweise führte zu einer Überproduktionskrise, die durch die außergewöhnlichen Weinlesen von 1982 und 1983 ausgelöst wurde. Die Weinbaupolitik des Bundes wurde ernsthaft in Frage gestellt, da der Trend zu einer Globalisierung der Märkte ging.

Das Importsystem wurde infolge der Initiative der „Messeimporteure“ geändert. Infolgedessen wird der Markt liberalisiert.

Das Bewusstsein

Die Öffnung der Grenzen führte zu der Erkenntnis, dass in einem liberalisierten Markt ein industrieller Weinbau in terrassierten Weinbergen mit hohen Produktionskosten keine Zukunft hat.

Die Zukunft dieser traditionellen Aktivität hat keine andere Wahl, als die Identität und Originalität dieses Terrassenweinbergs hervorzuheben, der auf einer langen Tradition mit autochthonen Rebsorten, Böden und einem Klima, das von einer unvergleichlichen alpinen Umgebung geprägt ist, aufgebaut wurde.

AOC und Qualität

Infolgedessen ändert sich die Sichtweise und die Qualität wird zu einem zentralen Ziel. Die Appellation d’Origine Contrôlée (AOC) wird ab 1991 schrittweise eingeführt.

Dies beinhaltet unter anderem :

- Eine Begrenzung der Erträge

- Höhere Anforderungen an den erforderlichen Mindestzuckergehalt

- Eine Kontrolle des Gesundheitszustands der Trauben

Die Zahlungsskalen für die Weinlese werden neu definiert, um die Qualität zu fördern. Der Reifegrad wird besser berücksichtigt und schwieriger anzubauende Rebsorten (Spezialitäten) werden besser vergütet.

2. Eine neue Generation von Produzenten

Eine neue Generation von Winzern, von denen die meisten an der Changins-Schule ausgebildet wurden und im Ausland Praktika absolviert haben, sorgt für eine neue Dynamik.

Es wurde erkannt, dass die Kellerei ohne qualitativ hochwertige Trauben keine großen Weine herstellen kann. Unter ihrem Einfluss und in Verbindung mit den Marktentwicklungen werden sich die traditionellen Weinbaupraktiken grundlegend ändern.

Die Hauptaufgabe des Winzers besteht nicht mehr darin, den Ertrag zu maximieren, sondern nach Qualität zu streben. Diese Erkenntnis ist entscheidend und bedeutet den Beginn einer neuen Ära, die auf Qualität basiert.

Die Schweizer Weine gewinnen wieder an Farbe und Identität durch die Aufwertung der Identität der Rebsorten auf Kosten der Klonselektionen, die entwickelt wurden, um saftige Erträge zu sichern. Dieser Trend wird vor allem den einheimischen Rebsorten zugute kommen.

3. Verstärkte Regulierung und Ausbildung

Neue Weinbaupraktiken

Konkret bedeutet dies, dass die Winzer qualitätsfördernde Praktiken anwenden und industrielle Praktiken schrittweise aufgeben. Die Einführung der AOC mit Ertragsbegrenzung bedeutet insbesondere :

- Eine starke Reduzierung des Einsatzes von Kunstdünger

- Ein strengerer Schnitt, um die Anzahl der Trauben pro Rebstock zu verringern.

- Die Entfernung überschüssiger Trauben

- Grüne Weinlese, um Trauben oder Teile von Trauben zu entfernen, die nicht reif werden. Auf diese Weise erreichen die verbleibenden Trauben eine volle und gleichmäßige Reife.

- Die Einstellung der Bewässerung am Vorabend der Weinlese, um die Trauben anschwellen zu lassen. Das Schlüsselwort wurde „Konzentration“ statt „Quantität“.

- Das Sortieren der Weinlese im Weinberg. Dabei werden die nicht vollständig gereiften Trauben entfernt. Nur vollkommen saubere, gesunde und reife Trauben werden in den Keller gebracht.

Vorbei sind die Zeiten, in denen die Kinder im Weinberg helfen und die heruntergefallenen Beeren aufheben mussten. Heute werden nur noch gesunde und reife Trauben in den Weinkeller gebracht.

Der Preis der Revolution

Die Einführung der Vorschriften für kontrollierte Ursprungsbezeichnungen hat nicht nur Glückliche hervorgebracht, denn diese Revolution hat ihren Preis. Der Wettbewerb zwingt die Weinbauern dazu, unter dem Druck des Marktes ihr Einkommen für ihre Arbeit zu reduzieren.

Die Arbeit im Weinberg ist nicht mehr so lohnend wie in der Vergangenheit. Praktiken, die darauf abzielen, die produzierten Mengen zu kontrollieren, sind daher oft auf starken Widerstand gestoßen. Es ist eine Sünde, das wegzunehmen, was Gott gegeben hat“, war häufig zu hören.

Eine optimistische Zukunft

Andererseits können die Schweizer Weine jetzt optimistisch in die Zukunft blicken, da sie ihre Identität behauptet und die Legitimität des Weinbaus in der Alpenregion auch in einem liberalisierten Markt bestätigt haben.

Die Entwicklung des Sortenbestandes

Die Entwicklung des Rebsortenbestands der Walliser Weinberge spiegelt diese neue Suche nach Qualität und Identität perfekt wider. Die Flächen, die mit Pinot Noir, Gamay und Chasselas bepflanzt sind, nehmen stark ab, zugunsten der Spezialitäten, die eine viel höhere Wertschätzung erfahren.

In der Praxis stellen wir fest, dass 1991 die drei wichtigsten Rebsorten (Pinot Noir, Gamay und Chasselas) 87,2% der Weinberge ausmachten. Im Jahr 2023 werden sie nur noch 53,7% ausmachen.

Während dieses Zeitraums also die Flächen der 3 wichtigsten Rebsorten um fast die Hälfte zurückgingen (4’592 → 2’486 ha), während im gleichen Zeitraum die Anbauflächen für autochthone Rebsorten um das Fünffache anstiegen (121 → 637 ha).

Die Anbaufläche von Petite Arvine stieg von 39 auf 260 ha. Die Anbaufläche für Cornalin wurde von 14 auf 163 ha erhöht.

Die Aufwertung der autochthonen Rebsorten unterstreicht die Originalität des Walliser Terroirs und bewahrt den unvergleichlichen landschaftlichen Wert der Weinbergterrassen. Möchten Sie die Liste der in der Schweiz am weitesten verbreiteten Rebsorten kennenlernen und verstehen, was sie so einzigartig macht? Blättern Sie durch unseren umfassenden Führer, um ihren Reichtum und ihre Vielfalt zu entdecken.

4. Eine noch andauernde Entwicklung

Die Veränderungen in den letzten vier Jahrzehnten sind spektakulär. Das Weinbaugebiet hat sein Gesicht verändert. Nicht nur der Rebsortenbestand, sondern auch die Anbaumethoden haben sich verändert.

Die Reben werden nicht mehr in Richtung des Hangs gepflanzt, sondern in senkrechten Bänken, um eine Mechanisierung zu ermöglichen.

Daher wird sich dieses alternde Weinbaugebiet noch verändern. Unter dem Einfluss der globalen Erwärmung könnten südliche Rebsorten wie Malbec, Mourvèdre oder sogar Grenache oder Tempranillo aufkommen.

Es gibt auch resistente Rebsorten (PIWI), die den Erwartungen der umweltbewussten Verbraucher entsprechen.

5. Eine Revolution auch in den Weinkellern

Während dieser Zeit erlebten auch die Weinkeller eine wahre önologische Revolution. Die Winzer führten moderne Techniken und innovative Werkzeuge ein, um die Qualität der Weine zu verbessern. Vor allem aber wurden Hygiene und Sauberkeit zur Norm.

Moderne Einrichtungen

Die Schweizer Weinkellereien haben sich daher mit modernen Maschinen ausgestattet, um jeden Schritt der Weinbereitung zu optimieren. Zum Beispiel :

- Pneumatische Pressen für eine sanftere Extraktion des Saftes

- Edelstahltanks mit Temperaturkontrolle für eine präzise Gärung

- Moderne Filtersysteme zur Gewährleistung einer optimalen Reinheit

- Eine genaue Temperaturkontrolle während der Fermentation

- Verwendung von Edelstahltanks und geeigneten Fässern

- Die Vermehrung der Anzahl kleiner Tanks, um die Auswahl der Parzellen und die individuelle Weinbereitung für jede Rebsorte zu ermöglichen.

Diese Innovationen ermöglichen es, die Aromen der einzelnen Rebsorten besser zu bewahren und feinere, ausgewogenere Weine mit besserer Struktur und aromatischer Komplexität zu produzieren.

6. Verantwortungsvoller Weinbau

Die Schweizer Weinbauern haben auch umweltfreundliche Praktiken eingeführt. Die Verwendung von Bio-Produkten und die Reduzierung von chemischen Inputs sind zu Prioritäten geworden. Hier einige konkrete Beispiele:

- Verwendung natürlicher Produkte zum Schutz der Reben

- Reduzierung der Verwendung von Sulfiten während der Weinherstellung

- Vernünftiges Wassermanagement zur Erhaltung der lokalen Ressourcen

Diese Bemühungen sind Teil des Bestrebens, den Ausdruck des Terroirs zu optimieren und gleichzeitig der wachsenden Nachfrage der Verbraucher nach umweltfreundlicheren Weinen gerecht zu werden.

Infolgedessen entscheiden sich viele Weinkellereien für biologischen Weinbau oder sogar für die Praxis der Biodynamik.

7. Jüngste Preise und Auszeichnungen

Schweizer Weine, die früher kaum exportiert wurden, gewinnen heute dank der Medaillen und Auszeichnungen, die sie bei internationalen Wettbewerben gewonnen haben, an Sichtbarkeit. Diese Anerkennung ist das Ergebnis der Bemühungen, die Qualität zu verbessern.

Die Schweizer Weinbauern haben erkannt, dass sie einen Platz auf dem Weltmarkt haben.

Prestigeträchtiger Wettbewerb

In den letzten Jahren hat er zahlreiche Auszeichnungen bei renommierten Wettbewerben erhalten, darunter :

- Weltweiter Wettbewerb in Brüssel

- Die Vinalies von Paris

- Die kanadischen Weltauswahlen

- Die Decanter World Wine Awards

Diese Auszeichnungen zeugen von der qualitativen Entwicklung der Weine aus Regionen wie dem Wallis oder der Waadt, aber auch aus dem Tessin, Graubünden oder der Deutschschweiz.

In der Tat folgten alle Weinbauregionen der Schweiz diesem Trend, so dass man heute in allen Kantonen hervorragende Weine findet.

Wichtige internationale Auszeichnungen der letzten Zeit

Varone Weine

Stricto Sensu 2018

- Großes Gold bei den Vinalies de Paris im Jahr 2023

- Der Decanter 2023 – 95 Punkte

Viognier 2022

- Goldmedaille beim Concours Mondial de Bruxelles 2023

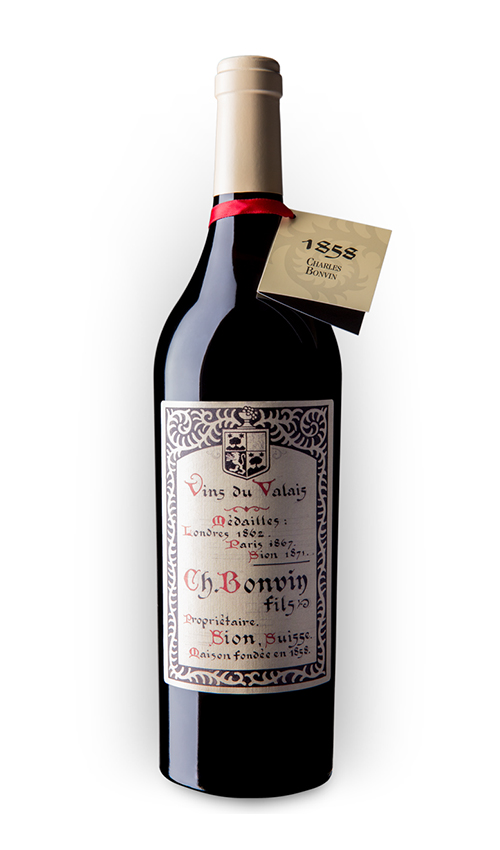

Bonvin 1858

Cuvée 1858 Weiß 2021

- Goldmedaille bei den Vinalies 2024

- Decanter 2022 Platinum 97/100 (Höchste Auszeichnung des Wettbewerbs)

Cuvée 1858 Weiß 2022

- Parker 2025 – 92 Punkte

Cuvée 1858 Rot 2020

- Goldmedaille bei den Vinalies de Paris 2023

- Goldmedaille bei der Weltmeisterschaft in Brüssel 2025

- Parker 2025: 90 Punkte

Cuvée 1858 Brut 2018

- Weltgold in Brüssel 2025

Vor 20 Jahren wurden Schweizer Weine oft als bescheiden wahrgenommen, hauptsächlich für den lokalen Konsum bestimmt.

Die Veränderungen, die in den 1990er Jahren eingeleitet wurden, haben zu Schweizer Qualitätsweinen geführt, die die Persönlichkeit der Rebsorten und die Typizität des Terroirs respektieren.

Heute glänzen sie auf der internationalen Bühne und haben sich weltweit und vor allem in der Schweiz Anerkennung und Respekt verdient.